Change Management für Ihr Unternehmen: Ideale Methoden & Lösungen

Erklärung, Gründe, Ziele, Modelle, Phasen und konkrete Lösungen

Chancen nutzen und Fallstricke vermeiden

Wenn Sie Ihr Unternehmen effizient transformieren möchten, sollten Sie als Verantwortlicher genau wissen, worauf es ankommt. Hier erfahren Sie alles über Chancen und Risiken.

Alle Infos für einen guten Start

Von der Definition über Veränderungsgründe und den damit typischerweise verbundenen Zielen bis hin zu konkreten Modellen und Phasen des Prozesses finden Sie hier alle Informationen.

Verlassen Sie sich auf echte Expertise

Mit unserer 30-jährigen Erfahrung und unserem herausragenden Know-how sind wir Deutschlands Nummer eins für schnellen, strukturierten, sicheren sowie rundum nachhaltigen Change.

Chancen nutzen und Fallstricke vermeiden

Wenn Sie Ihr Unternehmen effizient transformieren möchten, sollten Sie als Verantwortlicher genau wissen, worauf es ankommt. Hier erfahren Sie alles über Chancen und Risiken.

Alle Infos für einen guten Start

Von der Definition über Veränderungsgründe und den damit typischerweise verbundenen Zielen bis hin zu konkreten Modellen und Phasen des Prozesses finden Sie hier alle Informationen.

Verlassen Sie sich auf echte Expertise

Mit unserer 30-jährigen Erfahrung und unserem herausragenden Know-how sind wir Deutschlands Nummer eins für schnellen, strukturierten, sicheren sowie rundum nachhaltigen Change.

Inhalt

01 Definition: Was ist Change Management?

Transformationsmanagement leicht erklärt

Change Management, auch Transformationsmanagement genannt, beschäftigt sich mit der Umsetzung ausgewählter Maßnahmen, die für eine zweckmäßige, möglichst reibungslose Einführung oder Veränderung von Prozessen, Organisationsstrukturen, IT-Systemen, Strategien, Werten und Verhaltensweisen in Unternehmen eingesetzt werden. Entsprechende Schritte beziehen sich ausdrücklich nicht auf kleinere Anpassungen, sondern immer auf tiefgreifende Neuerungen. Der Wandel wird von einem eindeutig erfassten Ausgangszustand hin zu klar definierten Zielen vollzogen. Das kann zum Beispiel eine globale Expansion der Geschäfte, eine neue Unternehmenskultur oder Nachhaltigkeitstransformation

und Corporate-Social Responsibility betreffen. Was gutes Veränderungsmanagement ausmacht und welche Faktoren in jedem Fall eine Rolle spielen, wird mit den folgenden drei Definitionen klarer:

1. Prosci®

„Der Prozess, die Werkzeuge und Techniken, um die vom Wandel betroffenen Menschen zu managen und ein gewünschtes Geschäftsergebnis zu erzielen.“

2. Daryl R. Conner

„Eine Reihe von Prinzipien, Techniken und Vorschriften, die auf die menschlichen Aspekte der Durchführung von großen Umstellungsinitiativen in Unternehmen angewendet werden.“

3. PMI® Project Management Institute

„Ein systematischer Ansatz für den Umgang mit Veränderungen. Sowohl aus der Perspektive eines Unternehmens als auch auf der individuellen Ebene.“

1. Prosci®

„Der Prozess, die Werkzeuge und Techniken, um die vom Wandel betroffenen Menschen zu managen und ein gewünschtes Geschäftsergebnis zu erzielen.“

2. Daryl R. Conner

„Eine Reihe von Prinzipien, Techniken und Vorschriften, die auf die menschlichen Aspekte der Durchführung von großen Umstellungsinitiativen in Unternehmen angewendet werden.“

3. PMI® Project Management Institute

„Ein systematischer Ansatz für den Umgang mit Veränderungen. Sowohl aus der Perspektive eines Unternehmens als auch auf der individuellen Ebene.“

"Change Management hilft Unternehmen, tiefgreifende Neuerungen systematisch und erfolgreich umzusetzen."

Carina Throne, Senior Manager bei CPC

02 Gründe und Ziele beim Management von Veränderungen

Häufige Gründe für eine Transformation

Die aktuell häufigsten Auslöser und Anlässe für Changes sind unter anderem:

- Digitalisierung und Systemeinführung, z.B. S/4HANA oder KI

- Neuausrichtung der Organisation

- Kulturentwicklung

- Führungskräfteentwicklung und Mitarbeiterbindung

- Veränderte Kundenbedürfnisse und Marktbedingungen

- Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

- Rollout neuer Strategien

- Implementierung disruptiver Geschäftsmodelle

Übergeordnete Ziele der Veränderungen

Das Hauptziel jedes tiefgreifenden Wandels in Unternehmen besteht darin, dass Mitarbeitende ihr Verhalten dauerhaft anpassen. Hardware, Software oder Maschinen können relativ flexibel implementiert und konfiguriert werden. Um Neuerungen in der Praxis zu echten Erfolgen zu machen, braucht es jedoch Menschen mit der passenden Einstellung.

Modernes Veränderungsmanagement trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Beteiligten auf die Transformation einlassen und eine positive Haltung ihr gegenüber gewinnen. Vor allem brauchen die Mitarbeitenden Orientierung hin zum gewünschten Denken und Verhalten, die das Unternehmen im Zielzustand der Umstellung anstrebt. Dabei ist folgendes zu beachten:

01

Damit die Beteiligten eine möglichst hohe Bereitschaft zum Erlernen neuer Verhaltensmuster entwickeln, gilt es, sie in den Anpassungsprozess einzubinden.

02

Denn indem Menschen die Chance erhalten, sich aktiv an der Veränderung zu beteiligen, entwickeln sie ein größeres Commitment.

03

Dadurch identifizieren sie sich bestenfalls nicht nur mit den Neuerungen, sondern treiben sie schließlich aktiv voran.

01

Damit die Beteiligten eine möglichst hohe Bereitschaft zum Erlernen neuer Verhaltensmuster entwickeln, gilt es, sie in den Anpassungsprozess einzubinden.

02

Denn indem Menschen die Chance erhalten, sich aktiv an der Veränderung zu beteiligen, entwickeln sie ein größeres Commitment.

03

Dadurch identifizieren sie sich bestenfalls nicht nur mit den Neuerungen, sondern treiben sie schließlich aktiv voran.

"Die Beteiligten sollten aktiv in den Change- Prozess einbezogen werden. So entsteht ein starkes Engagement für die Veränderung."

Gunnar Schultze, Partner bei CPC

03 Die fünf bekanntesten Change Modelle auf einen Blick

Change Management Modelle sind für einen effizienten und reibungslosen Transformationsprozess elementar. Sie machen sich zunutze, dass jeder Veränderungsprozess immer ganz ähnliche Phasen durchläuft. Die einzelnen Maßnahmen pro Phase sind dagegen von der Aufgabenstellung und den Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens abhängig. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Ansätze in kompakter Form vor.

Das 3-Phasen-Modell von Kurt Lewin

Ein dauerhaftes Überwiegen einer der beiden Kräfte verhindert entweder die Durchführbarkeit von Veränderungen (widerstrebende Faktoren) oder fördert die Instabilität von Organisationen (treibende Aspekte).

Gemäß Lewins Ansatz werden Veränderungen in drei Schritten vollzogen:

- Auftauphase: Zunächst wird Veränderungsbereitschaft herbeigeführt, indem Betroffene von der Notwendigkeit des Wandels überzeugt werden.

- Veränderungsphase: Anschließend wird der eigentliche Ausgangszustand neugestaltet.

- Einfrierphase: Abschließend wird die Veränderung innerhalb der Organisation stabilisiert und verankert.

Vorteile:

Das Modell legt einen starken Fokus auf die menschliche Seite des Wandels und die daraus resultierende große Bedeutung der Kommunikation. Auch die Widerstände und die Ängste der Mitarbeitenden werden thematisiert.

Nachteile:

Das 8-Stufenmodell von John P. Kotter

- Ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen: „Trage dazu bei, dass andere die Notwendigkeit der Veränderung und die Wichtigkeit des sofortigen Handelns erkennen.“

- Eine führende Koalition etablieren: „Stelle ein Team aus angesehenen Führungskräften zusammen, die für den Wandel motivieren, ihn aber nicht selbst herbeiführen.“ Die gesamte Organisation muss sich für die Transformation verantwortlich fühlen.

- Entwicklung einer Zielvorstellung der Veränderung und einer Strategie für diesen Prozess: „Verdeutliche, wie sich die Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet und wie die Zukunft zur Wirklichkeit wird.“ Die Zielvorstellung muss klar, einleuchtend und begeisternd sein.

- Um Verständnis und Akzeptanz werben sowie auf breiter Basis kommunizieren: „Sorge dafür, dass möglichst viele andere die Zielvorstellung und die Strategie verstehen und akzeptieren. Lebe sie vor und kommuniziere sie glaubwürdig.“

- Handlungsfreiräume und Bevollmächtigung auf möglichst breiter Basis schaffen: „Beseitige so viele Hindernisse wie möglich, damit das Change-Team bei der Realisierung der Ziele freie Hand hat. Stoppe Key-Player, wenn sie nachweislich gegen die Veränderung agieren.“

- Für kurzfristige Erfolge sorgen: „Erziele so schnell wie möglich einige sichtbare, eindeutige Erfolge und Leistungsverbesserungen.“

- Nicht nachlassen im Erreichen von Zielen und Erfolgen: „Setze beharrlich eine Veränderung nach der anderen um, bis die Zielvorstellung verwirklicht ist.“

- Die erreichten Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern: „Sichere den Erfolg der neuen Verhaltensweisen, bis sie das alte Verhalten abgelöst haben.“

Vorteile:

Das Modell legt einen starken Fokus auf die menschliche Seite des Wandels und die daraus resultierende große Bedeutung der Kommunikation. Auch die Widerstände und die Ängste der Mitarbeitenden werden thematisiert.

Nachteile:

Alle Hindernisse und Widerstände frühzeitig zu erkennen und anzugehen, betrachten Kritiker der acht Stufen als zu aufwändig. Darüber hinaus gilt das Modell als unflexibel und ist somit nicht für jede Art von Veränderungssituation geeignet.

Das 5-Phasen-Modell von Krüger

- Initialisierung: Der Ist-Zustand und die Umstellungsbedarfe werden genau analysiert. Es gilt weiterhin die für den Wandel zuständigen Mitarbeitenden und Führungskräfte zu mobilisieren.

- Konzeption: Für den späteren Erfolg der Veränderung ist ein verständliches Konzept notwendig. Die Ziele des Wandels werden klar definiert und Aufgaben bzw. Maßnahmen abgeleitet.

- Mobilisierung: Die geplante Transformation wird in der Organisation kommuniziert. Dadurch soll die größtmögliche Veränderungsbereitschaft unter den Mitarbeitenden sichergestellt werden.

- Umsetzung: Das Projektteam setzt die geplanten Maßnahmen um, bewertet den Erfolg und leitet gegebenenfalls notwendige Korrekturen ein.

- Verstetigung: Der Change wird innerhalb des Unternehmens institutionalisiert. Außerdem werden die Mitarbeitenden auf künftige Anpassungen vorbereitet.

Vorteile:

Nachteile:

Das ADKAR - Modell

„ADKAR“ steht als Akronym für fünf Ergebnisse, die Beteiligte der Transformation erreichen müssen, damit ein Change Prozess als Erfolg zu werten ist. Hierbei werden durch transparente Kommunikations-, Qualifizierungs- und Stabilisierungsmaßnahmen Barrieren bzw. Widerstände identifiziert und konstruktiv verändert.

ADKAR umfasst im Einzelnen die folgenden Zustände:

- Awareness: Betroffene erkennen die Notwendigkeit der Veränderung.

- Desire: Betroffene beteiligen sich an der Veränderung und unterstützen sie.

- Knowledge: Betroffene haben das nötige Wissen, sich zu verändern.

- Ability: Betroffene besitzen die Fähigkeit, notwendige Verhaltensweisen umzusetzen.

- Reinforcement: Betroffene verstärken ihre Verhaltensweisen, um die Veränderung zu stabilisieren.

Vorteile:

Nachteile:

Accelerate von John P. Kotter

- Die Management Driven Hierarchy: mit dem Ziel, über feste Strukturen und Abläufe eine hohe Verlässlichkeit und operative Exzellenz zu erreichen.

- Das dezentrale Accelerator Network: um sich bietende Chancen zu ergreifen, Veränderungen anzustoßen und die Organisation kontinuierlich zu entwickeln.

Diese beiden Organisationsstrukturen sind miteinander verwoben und Mitarbeitende sind Teil beider Welten. Mit Hilfe der Dualen Organisation sind Unternehmen in der Lage, große unternehmerische Chancen zu nutzen. Eine duale Organisation basiert auf fünf Prinzipien und acht Beschleunigern. Die fünf Prinzipien sind:

- Bottom Up: Strategisch wichtige Initiativen werden nicht nur durch das Top-Management initiiert und getragen. Jeder Mitarbeitende kann Initiativen einbringen und verantwortlich vorantreiben.

- Freiwilligkeit: Die Mitarbeitenden können sich an Initiativen beteiligen, sie müssen es aber nicht.

- Purpose: Die Kommunikation über die Notwendigkeit der Veränderung und die Wichtigkeit der strategischen Initiativen erfolgt nicht nur rational, sondern auch emotional.

- Leadership: In einem Accelerator-Netzwerk führen nicht nur Einzelpersonen gemäß der Hierarchie. Die Verantwortung wird auf viele Schultern verteilt.

- Vernetzung: Die formale Hierarchie und das Accelerator-Netzwerk sind eng miteinander verzahnt und arbeiten zusammen.

Die acht Beschleuniger decken sich weitgehend mit dem 8-Stufen Modell von John Kotter.

Vorteile:

Nachteile:

04 Deshalb sind die Change Management Modelle so wichtig für eine effektive Transformation

Um tiefgreifende Neuerungen zielgenau und maximal erfolgreich umzusetzen, wird das gesamte Vorhaben in Phasen oder Prozessschritte unterteilt. Diese Roadmap mit klaren Steps und Abfolgen sorgt für Übersichtlichkeit und unterstützt die Beteiligten dabei, ihre Ziele systematisch zu erfüllen. Die Basis dafür liefern die soeben vorgestellten Transformationsmodelle.

Die Modelle haben gewisse Gemeinsamkeiten – vor allem betrachten sie die Notwendigkeit der Veränderungen immer in Bezug auf einen konkreten Anlass.

1. Dringlichkeit vermitteln

2. Vision verdeutlichen

3. In Meilensteinen zum Ziel

1. Dringlichkeit vermitteln

Die erste Herausforderung liegt immer darin, bei den Beteiligten ein Gefühl der Dringlichkeit für entsprechende Anpassungen zu erzeugen. Denn hierbei handelt es sich um eine elementare Voraussetzung, um überhaupt die erforderliche Motivation und das Engagement zur Zielerreichung bei allen Betroffenen zu gewährleisten.

2. Vision verdeutlichen

Alle Modelle teilen eine übergeordnete Vision oder das Bestreben, die aktuelle Situation und Ausgangslage zu verbessern. Die Vision gehört zu den wichtigsten Aspekten eines erfolgreichen Veränderungsprojekts. Denn sie bietet den Mitarbeitenden eine klare und emotionale Orientierung, die wesentlich dazu beiträgt, ihre Unterstützung für den Wandel zu gewinnen und Widerstände zu vermeiden. Die Vision zeigt also allen Beteiligten deutlich, wohin die Reise geht.

3. In Meilensteinen zum Ziel

Alle Modelle beinhalten die Idee des schrittweisen Fortschritts. Der Transformationsprozess wird in Abschnitte unterteilt, um die Überschaubarkeit zu verbessern sowie immer wieder für motivierende Meilensteine zu sorgen. Die Kommunikation kleinerer und größerer Erfolge ist wichtig, um das Engagement aller Beteiligten aufrechtzuerhalten und deren Einbindung zu stärken.

"Change-Modelle liefern eine klare Roadmap, gliedern den Transformationsprozess in Phasen und stellen eine erfolgreiche Umsetzung sicher."

Diana Herr, Senior Manager bei CPC

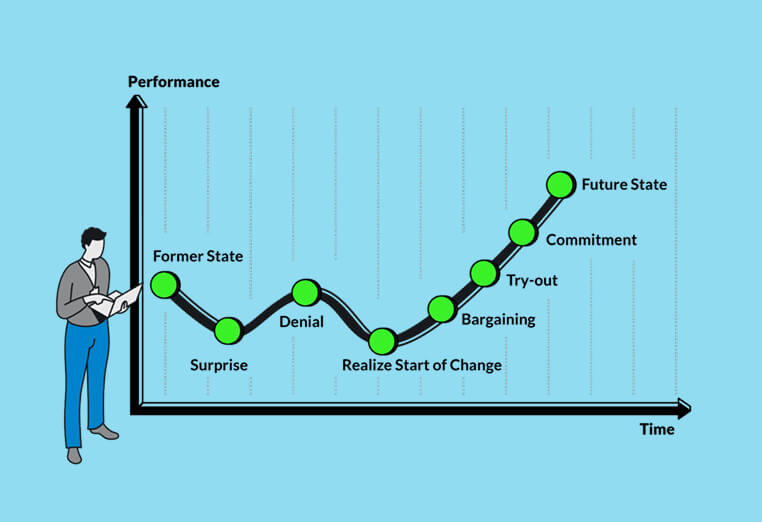

05 Die Change-Kurve: In welchen Phasen erleben Menschen den Veränderungsprozess?

Die Change-Kurve beschreibt die Energie der vom Veränderungsprozess betroffenen Mitarbeitenden – und wie Organisationen damit umgehen. Müssen sich Unternehmen innerhalb kürzester Zeit an sich entwickelnde Marktbedingungen anpassen, kann es notwendig sein, Abteilungen zusammenzulegen, umzuverteilen oder sogar komplett aufzulösen. Solche und ähnliche Vorgänge nehmen viele Betroffene missmutig und abwehrend auf.

Während einer organisatorischen Transformation geht jeder vom Change Betroffene durch fünf typische Phasen der Veränderungskurve – vom Ausgangszustand (Former State) zum Zielzustand (Future State).

Diese Stadien sollten Sie kennen, um in Ihrem Transformation Management angemessen reagieren zu können.

Surprise & Denial (Überraschung & Verweigerung)

Nach der ersten Überraschung über die Ankündigung des Wandels reagieren viele Mitarbeitende abwehrend und verdrängen die Veränderung. Sie sind der Ansicht, dass die Transformation nicht notwendig ist oder scheitern wird.

Realize Start Of Change (Realisieren der Veränderung)

Die betroffenen Mitarbeitenden reagieren frustriert und verärgert. Sie realisieren, dass sich ihre Umgebung tatsächlich verändert oder sie plötzlich Dinge gegen ihre Überzeugung anders machen sollen. Einige beginnen sogar, aktiv gegen die Anpassungen vorzugehen.

Bargaining (Verhandeln)

Nach dem Erreichen des tiefsten, emotionalen Punktes fangen Menschen an, mit sich selbst zu verhandeln, welche Aspekte der Veränderung für sie akzeptabel sind und welche nicht. Die Mitarbeitenden versuchen, einen Kompromiss zwischen altem und neuem Zustand zu finden.

Try-Out & Commitment (Ausprobieren & Engagement)

Schließlich wagen die Betroffenen den ersten Schritt und probieren die neue Lösung aus. Ist die Erfahrung positiv, bauen sie Zustimmung zur Transformation auf. Infolgedessen hören sie auf, mit den alten Prozessen und Tools zu arbeiten. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen.

Future State (Zielzustand)

Der Future State der Change-Kurve beschreibt den Zustand, in dem die Veränderungen zur neuen Normalität geworden sind. In diesem Stadium haben die Mitarbeitenden die neuen Prozesse und Verhaltensweisen akzeptiert und nutzen sie routinemäßig und effektiv.

Surprise & Denial (Überraschung & Verweigerung)

Nach der ersten Überraschung über die Ankündigung des Wandels reagieren viele Mitarbeitende abwehrend und verdrängen die Veränderung. Sie sind der Ansicht, dass die Transformation nicht notwendig ist oder scheitern wird.

Realize Start Of Change (Realisieren der Veränderung)

Die betroffenen Mitarbeitenden reagieren frustriert und verärgert. Sie realisieren, dass sich ihre Umgebung tatsächlich verändert oder sie plötzlich Dinge gegen ihre Überzeugung anders machen sollen. Einige beginnen sogar, aktiv gegen die Anpassungen vorzugehen.

Bargaining (Verhandeln)

Nach dem Erreichen des tiefsten, emotionalen Punktes fangen Menschen an, mit sich selbst zu verhandeln, welche Aspekte der Veränderung für sie akzeptabel sind und welche nicht. Die Mitarbeitenden versuchen, einen Kompromiss zwischen altem und neuem Zustand zu finden.

Try-Out & Commitment (Ausprobieren & Engagement)

Schließlich wagen die Betroffenen den ersten Schritt und probieren die neue Lösung aus. Ist die Erfahrung positiv, bauen sie Zustimmung zur Transformation auf. Infolgedessen hören sie auf, mit den alten Prozessen und Tools zu arbeiten. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen.

Future State (Zielzustand)

Der Future State der Change-Kurve beschreibt den Zustand, in dem die Veränderungen zur neuen Normalität geworden sind. In diesem Stadium haben die Mitarbeitenden die neuen Prozesse und Verhaltensweisen akzeptiert und nutzen sie routinemäßig und effektiv.

06 Change Management Methoden und Erfolgsfaktoren

So unterschiedlich die verschiedenen Modelle auch sind, weisen sie doch eine beachtliche Schnittmenge von Methoden und Erfolgsfaktoren auf.

Beispiel 1: Change Story

In den meisten Modellen dient das Business Storytelling als Basis für die ersten Kommunikationsmaßnahmen. Außerdem hilft sie Führungskräften, konsistente Botschaften zu senden, was sehr wichtig ist, um alle Beteiligten beim Vorhaben an Bord zu bekommen.

Beispiel 2: Change Impact Analyse

- In einem ersten Schritt geht es darum, zu prüfen, welche unterschiedlichen Organisationsbereiche von der Änderung betroffen sind.

- Im zweiten Schritt stellen sich folgende Fragen: Wie wirkt sich die Transformation auf die verschiedenen Bereiche aus? Ändert sich die Zahl der Mitarbeitenden? Müssen Vorgesetzte ihr Führungsverhalten anpassen? Müssen Mitarbeitende ihre Skills erweitern?

Die Change Impact Analyse zeigt auf, wie stark sich der Wandel auf die verschiedenen Unternehmensbereiche auswirkt. Viele Modelle berücksichtigen diesen Umstand und empfehlen mehr Einbindung und Kommunikation für die besonders betroffenen Organisationsbereiche

Weitere Change Methoden und Erfolgsfaktoren

Hinzu kommen eine ganze Reihe weiterer Methoden und Erfolgsfaktoren, die aus einem Transformationsvorhaben ein erfolgreiches Projekt machen. Die bekanntesten Modelle empfehlen die Berücksichtigung folgender Aspekte:

- Das Top-Management für die erfolgreiche Umsetzung mobilisieren und auf ein gemeinsames Ziel einschwören.

- Die Dringlichkeit für die Veränderung und die übergeordnete Vision eines angepassten und besseren Zielzustands herausstellen.

- Einen Ablaufplan für den Prozess und einen zeitlichen Rahmen für die einzelnen Schritte sowie das Gesamtprojekt festlegen.

- Über die Change Story hinaus weitere Kommunikationsmaßnahmen und Promotionskampagnen durchführen, um die vom Wandel betroffenen und beteiligten Mitarbeitenden optimal zu erreichen.

- Frühzeitige Erfolge einplanen und im Unternehmen sichtbar machen.

- Change Agents gewinnen und in den Veränderungsprozess einbinden.

- Die Menschen im Unternehmen auf die bevorstehende Transformation vorbereiten und von den damit verbundenen Chancen überzeugen, um die Widerstände so gering wie möglich zu halten.

- Betroffene Mitarbeitende durch Erlebnisformate in die Veränderung einbinden und die Transformation transparent machen, um ihr Engagement zu steigern.

- Hindernisse, die Veränderungen aufhalten, fortlaufend identifizieren und aus dem Weg räumen.

- Regelmäßig die Akzeptanz des Veränderungsprojekts messen und Verbesserungsmaßnahmen initiieren.

- Den Transformationsprozess im Unternehmen verankern, um nachfolgende Veränderungen strukturiert anzugehen.

"Für eine erfolgreiche Transformation sind ein engagiertes Top-Management, eine klare Vision und frühzeitige Erfolge entscheidend."

Michael Kempf, Partner bei CPC

07 Mit welchen Schwierigkeiten Sie rechnen müssen: Widerstände beim Transformation Management

John P. Kotter fand in einer Studie heraus, dass ein Großteil aller angestoßenen Änderungsprojekte scheitert – insgesamt 70 Prozent. Auch die Gründe für diese hohe Quote untersuchte er. Dabei kamen zwei zentrale Faktoren ans Licht:

Widerstand bei den Mitarbeitenden und Rückfall in alte Muster

Die Gartner Group analysierte in einer Studie die größten Change-Management-Risikofaktoren und kam zu einem ähnlichen Schluss:

Vor allem die Unfähigkeit der Betroffenen, mit Veränderungen umzugehen, behindert eine erfolgreiche Umsetzung entsprechender Projekte. Gemeinhin gilt: Je stärker die Störung des Alltags durch die Transformation ist, desto größer erweist sich die Gegenwehr. Die Mitarbeitenden stellen sich gegen den Change, wenn sie in Sorge sind, dass die Neuerungen negative Auswirkungen auf ihre Sicherheit, ihre Finanzen, ihre Beziehungen zu Kollegen oder ihren Verantwortlichkeitsbereich haben. Oder sie entwickeln eine ablehnende Haltung, weil sie nicht genug Zeit bekommen, sich ausreichend mit den Anpassungen auseinanderzusetzen und ihnen das Ziel der Veränderung nicht klar ist.

Derartige Widerstände zeigen sich sowohl aktiv als auch passiv und müssen für eine

erfolgreiche Veränderung konstruktiv angegangen werden. Im alltäglichen Handeln treten Ablehnungen beispielsweise durch Lustlosigkeit, Wut und Abwesenheit auf.

Führungskräfte sind gefordert: Beim Tauziehen gegen den Widerstand und für das Veränderungsprojekt nehmen die Führungskräfte eine Schlüsselrolle ein. Sie müssen jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen, Ablehnungen reduzieren, Anpassungsbereitschaften wecken und das Engagement für die Transformation fördern. Ihre Aufgabe ist es, sensibel auf die Sorgen und Reaktionen einzugehen und die langfristige Motivation aller Beteiligten im Prozess sicherzustellen.

Die Einbeziehung der Betroffenen in die Veränderung sowie eine umfassende Kommunikation während der Transformation sind weitere elementare Aspekte, um den Widerstand zu reduzieren und das Veränderungsprojekt zum Erfolg zu führen.

"Insbesondere bei disruptiven Veränderungen unterstützen wir die Führungskräfte dabei, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen."

Michael Teubenbacher, Partner bei CPC

Erfahren Sie, warum unser Change Management so erfolgreich und nachhaltig ist:

08 Unser Angebot für schnelle, strukturierte, sichere und rundum nachhaltige Transformationen

CPC ist die Nummer eins für Transformation Management in Deutschland. Inspiriert von den klassischen Change Modellen haben wir über die Jahre unsere eigenen CPC Methoden und unsere Change Strategie entwickelt: praxiserprobt, ohne theoretischen Ballast, wertschöpfend und versehen mit den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Kurzum: Ein Angebot, mit dem wir Veränderungsmanagement von A bis Z zum Erfolg führen. Dabei arbeiten wir in zwei elementaren Projektschritten:

- Die Change Initiation, in der die erforderlichen Maßnahmen definiert werden.

- Die Change Implementation, in der alles Notwendige praktisch umgesetzt wird.

Change Initiation, um Veränderungen aufzusetzen

Mit Change Initiation bieten wir Ihnen ein Paket aus vier einfachen, hochwirksamen Modulen, mit denen wir Ihre Veränderungsbedarfe analysieren und sämtliche Maßnahmen planen:

1. Change Analyse

Mithilfe von Change Legacy analysieren wir Ihre Erfahrungen bei bisherigen Veränderungsinitiativen.

2. Change Story

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Veränderungsprojekts definieren wir ein konkretes Zielbild für die Transformation.

3. Change Network Map

Wir schaffen Transparenz über das Netzwerk zwischen den vom Wandel betroffenen Stakeholdern.

4. Change Architektur

Auf Basis der Ergebnisse der ersten drei Bausteine erstellen wir die Change Architecture. Sie enthält alle Maßnahmen, die Ihr Projekt zum Erfolg führen.

Change Initiation hat sich vielfach bewährt und ist unverzichtbar für jedes Transformationsprojekt. Sie legen damit den Grundstein, um das Potenzial Ihres Veränderungsvorhabens voll auszuschöpfen. Im Anschluss empfehlen wir für die Umsetzung der Anpassungen unsere Change Implementation.

Change Implementation, um Veränderungen umzusetzen

1. Change Management Office

Als Anlaufstelle für Veränderungsexpertise bildet das Change Management Office den Counterpart zum Program Management. Es verantwortet die Steuerung der Transformation und stellt Akzeptanz, Engagement sowie Nachhaltigkeit sicher.

2. Change Communication

3. Change Leadership

Wir unterstützen die Guiding Coalition, das gemeinsame Zielbild vorzuleben und als Treiber der Veränderung zu wirken. Außerdem befähigen wir die Führungskräfte, den Wandel aktiv zu gestalten und voranzutreiben.

4. Change Agent Network

Mit einem Teil der betroffenen Mitarbeitenden bauen wir ein Netzwerk aus Mitgestaltern auf. Wir befähigen diese als Multiplikatoren und implementieren gemeinsam mit ihnen lokale Transformationsma ßnahmen.

5. User Communities

6. Training & Enabling

Mit Change Implementation schöpfen Sie die Potenziale Ihres Veränderungsprojekts voll aus. Sie erzielen einen nachhaltigen Wandel im Unternehmen, weil Ihre Mitarbeitenden die neue Ausrichtung verstehen, mittragen und aktiv mitgestalten.

"Unsere zweistufige Methode aus Change Initiation und Change Implementation sorgt für eine gründliche und erfolgreiche Transformation."

Jördis Andersson, Partner bei CPC

Besprechen Sie

Ihr Vorhaben mit uns!

Der erste Schritt ist ganz einfach – und keine Sorge: Wir verschicken weder öde Newsletter noch nervige Werbemails. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Ihren Veränderungswunsch und wie wir Ihr Business voranbringen.

Schritt 1

Rückruf oder Mail.

Innerhalb von 24 Stunden setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, erfassen Ihre Anforderungen und koordinieren einen Termin mit einem unserer Experten.

Schritt 2

Kostenfreie Erstberatung.

Schritt 3

Sie bestimmen, wie es weitergeht.

Angebot, Pitch oder Projektstart? Sie legen die nächsten Schritte fest.